2025. 1. 6. 08:38ㆍ의학/Neuro

대표적인 neuroimaging 기술인 fMRI 모달리티에 대한 전반적인 특징을 정리하였다. 서울대병원 신경과학교실 故 이경민 교수님의 2001년 리뷰논문 「기능적 자기공명영상의 임상적 활용」에서 많은 부분 참고하였다.

fMRI란?

fMRI는 기능적 자기공명영상(functional Magnetic Resonance Imaging)으로, 뇌의 구조와 기능적 활동을 동시에 평가하는 비침습적 영상 기법이다. fMRI는 혈액 내 산소포화도의 변화(BOLD Signal)를 측정하여 neural activity를 관찰한다. 기존의 영상 방법인 PET와 달리 외부 조영제를 사용하지 않고 (PET는 18-FDG같은 조영제를 복용하지만, fMRI는 조영제를 먹지 않아도 된다), 고해상도로 빠른 시간적 분석이 가능하다.

fMRI의 간단한 역사

fMRI는 1990년 Ogawa et al에 의해 소개되었다. 초기에는 BOLD signal을 이용하여 뇌의 혈류 변화와 신경 활성 간의 관계를 확인하는 데 초점을 맞추었으며, 최근에는 연구, 임상 등 다양한 분야에서 쓰고 있다.

연구에서는 크게 두 가지 방향이 있다. 첫째는 집단 간 비교를 통해 특정 집단의 fMRI signal 특징을 찾는 연구이다. 예를 들어, 자폐 vs 정상, 여자 vs 남자 등이 있다. 둘째는 동일인에서 task 간 비교를 통해 특정 행동을 취할 때 fMRI signal 특징을 찾는 연구이다. 예를 들어 언어활동 vs 평상시 등이 있다. 임상적으로는 fMRI signal을 통해 뇌 활동을 분석하여 brain surgery 계획을 세우는 데 사용하기도 한다.

fMRI의 원리

fMRI는 neural activity의 직접적인 전기적 신호를 측정하는 것이 아니라, neural activity에 동반되는 혈류변화를 기반으로 작동한다. 이 기술은 혈중 산소포화 상태와 관련된 BOLD(Blood Oxygenation Level Dependent) signal을 측정한다. 신경활동이 증가하면 국소적인 혈류량이 증가하여 산소 공급량이 늘어난다. 또한, 뉴런에서 산소 소비량이 늘어난다. 일반적으로 뉴런에서 소비되는 산소의 양은 공급되는 산소의 양에 비해 적으므로, 특정 뇌 영역에서의 oxyhemoglobin 농도 증가는 해당 영역의 활성화로 해석할 수 있다. 즉, 활성화된 영역은 deoxyhemoglobin 농도의 감소, oxyhemoglobin의 증가가 나타나는데, deoxy와 달리 oxy는 자기장을 교란시키지 않으므로, T2* signal이 증가하게 된다.

(T2*는 자기장의 균일성을 나타낸다)

fMRI 촬영은 초고속 촬영 기술을 이용하여 반복적으로 뇌를 스캔하며, 뇌 각 부위의 BOLD signal 변화를 추적한다. 흔히 사용하는 방법으로는 EPI(Echo-Planar Imaging) 기술이 있으며, 이를 통해 짧은 시간 안에 뇌 전체의 데이터를 획득할 수 있다. 이러한 신호는 activation pattern을 시각화하는 데 활용된다.

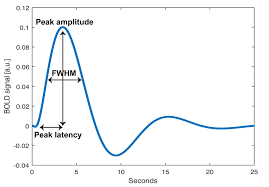

특정 task를 수행할 때 BOLD signal이 즉각적으로 나타나는 것은 아니다. 약 4~6초 정도의 latency가 발생하며, 완만한 증감과 signal의 끝에서 과잉감소(undershoot)가 나타난다. 이러한 그래프를 HRF(Hemodynamic Response Function)이라고 하며, BOLD를 통계처리할 때 이 함수를 꼭 고려해야 한다. 따라서 task-based experiment를 설계할 때도 4~6초의 latency를 고려하여, task 간에 최소한 16초를 분리할 것을 권장한다.

BOLD signal은 공간적으로는 상당히 정확이 측정할 수 있는데, 이러한 이유로 fMRI는 시간적 해상도는 좋지 않지만 공간적 해상도가 좋은 데이터로 여겨진다.

'의학 > Neuro' 카테고리의 다른 글

| Synchron : 카테터 BCI (0) | 2025.01.19 |

|---|---|

| Neuralink의 BMI (0) | 2025.01.14 |

| PINN (Physics-Informed Neural Nets)을 이용한 뇌의 BOLD signal 모델링 (1) | 2025.01.07 |